STAFF BLOG

スタッフブログ

さくら・はるねクリニック銀座 培養室です。

今回は、胚盤胞の形態評価方法(グレード)として世界で最も利用されているGardner分類について説明していきます。

Gardner分類とは、2000年ごろにDavid K. Gardner氏が考案した胚盤胞の評価方法です。

Blastocyst score affects implantation and pregnancy outcome: towards a single blastocyst transfer

主に下記の3つの要素から評価をしています。

①胚盤胞のステージ(大きさや孵化の程度)

②内部細胞塊の形態および大きさ

③栄養外胚葉の細胞の密度および数

①胚盤胞のステージ(大きさや孵化の程度)

胚盤胞には、胞胚腔という内腔が出現し、その中に液(胞胚腔液と言います)が溜まっていくことで大きく拡張していきます。

最終的には、受精卵を保護していた透明帯という構造物に亀裂が入り、穴が開くことで胚盤胞の本体が外に脱出します。

この状態を孵化と言います。

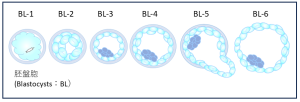

胚盤胞では、この拡張と孵化の状態からステージ(BLと表記しています)を1~6に分類します。

BL-1:初期胚盤胞

BL-2:胚盤胞

BL-3:完全胚盤胞

BL-4:拡張期胚盤胞

BL-5:孵化中胚盤胞

BL-6:孵化後胚盤胞

図:胚盤胞の発育ステージ

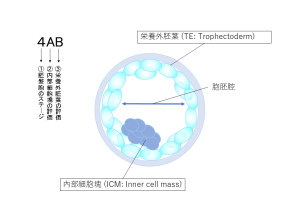

②内部細胞塊の形態および大きさ

内部細胞塊(inner cell mass: ICM)とは、胚盤胞のうち将来胎児になる細胞の集団を言います。

胚盤胞の胞胚腔の中にギュッとして存在しているICMですが、細胞同士が密に接着して塊のように見えます。

このICMの形態や大きさから、A、B、Cの3段階で評価をします。

③栄養外胚葉の細胞の形態および数

栄養外胚葉(Trophectoderm:TE)とは、胚盤胞のうち将来胎盤になる細胞の集団を言います。

胚盤胞のICM以外の細胞は、全てTE細胞です。ICMを包み込むように、胚盤胞表面にツブツブと存在しています。

このTEの密度や数から、A、B、Cの3段階で評価をします。

図:胚盤胞の形態評価(Gardner分類)

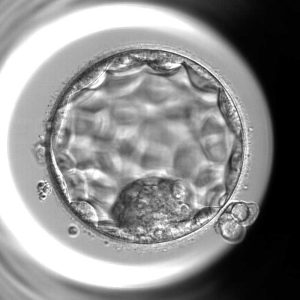

図:胚盤胞の実際の写真

表記の仕方は、胚盤胞のステージ(1~6)+内部細胞塊のグレード+栄養外胚葉のグレードの組み合わせで評価していきます。

内部細胞塊(A,B,C)と栄養外胚葉(A,B,C)のグレードの組み合わせが9種類存在し、下記の図のようにAAが最も妊娠・出産率が高く、CCが最も低くなります。

図:胚盤胞形態評価一覧

当院では、原則BL-3以上に発育したBB以上の形態良好胚盤胞のみを凍結・移植に用いています。

これは、移植の回数をできるだけ少なくし、移植あたりの妊娠率を出来るだけ高くするためです。

(症例によってはC評価の胚盤胞を凍結・移植する場合もあります)

Gardner分類は、国内でもほとんどのクリニックが利用している評価方法ですが、胚培養士による見た目の評価になりますので、施設によって妊娠率や移植の優先度に若干差が生じてしまいます。

それぞれの施設ごとにグレード別の成績から評価・検討する必要があると思います。

また、胚盤胞の評価方法は形態評価(グレード)以外にも複数のパラメータが存在します。

それらのパラメータと妊娠率についても、今後ブログにお示ししていきたいと思います。

さくら・はるねクリニック銀座

培養室